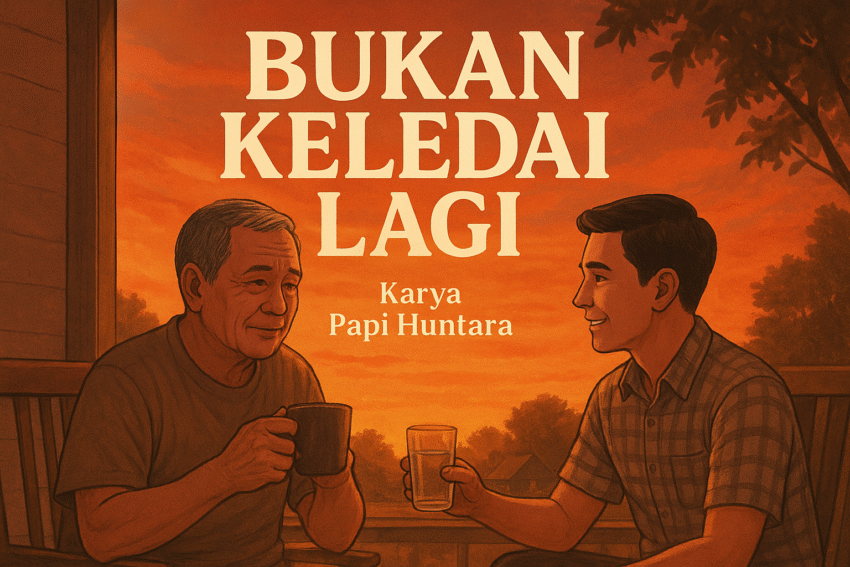

Sore itu, Rabu 15 Oktober 2025, langit Kalianda berwarna jingga lembut seperti kapas terbakar. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jambu di halaman belakang rumah. Aku duduk di teras rumah anakku, menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Cangkirnya kupeluk seperti kenangan hangat di luar, tapi dingin di dalam.

Sejak seminggu lalu aku liburan ke rumah Huntara, anak laki-laki ku satu-satunya. Rumahnya sederhana tapi bersih, penuh dengan aroma kopi dan wangi sabun cuci yang menenangkan. Ada rak buku di ruang tamu, sebagian besar berisi buku jaringan komputer, administrasi server, dan kamus bahasa Inggris. Ia memang guru PNS yang mengajar di jurusan TKJ SMK dan kalau bicara, logikanya sudah seperti algoritma.

Aku tersenyum kecil mengingatnya. Tapi senyum itu cepat pudar saat bayangan masa lalu datang tanpa diundang.

Masa lalu… ah, betapa sering ia muncul tanpa izin.

Aku menghela napas panjang. Sejak istriku almarhumah mira meninggal lima belas tahun lalu, hidupku seperti kehilangan kompas. Mira adalah pelita rumah tangga kami; sabar, lembut, dan selalu menenangkanku meski aku keras kepala. Saat ia pergi, dunia seperti kehilangan warna.

Dalam kesepian, aku berusaha mencari pelipur lara. Aku menikah lagi 10 tahun lalu keputusan yang kini kusadari terburu-buru. Kupikir cinta bisa menyembuhkan luka, tapi ternyata cinta yang salah justru memperdalamnya.

Perempuan itu datang dengan senyum manis, perhatian yang hangat, dan janji-janji yang membuatku lupa diri. Aku percaya, memberi segalanya, bahkan hal-hal yang seharusnya kujaga. Tapi ternyata, di balik kelembutannya ada kepalsuan yang nyaris sempurna. Ia pergi membawa sebagian hartaku, kepercayaanku, dan sisa-sisa keberanianku untuk mencinta. Tahun 2021 istri kedua ku meninggal karena Covid, dan sampai sekarang aku masih trauma dan tetap menduda di usiaku ke 69 tahun

Yang tertinggal hanya aku tua, bodoh, dan malu pada diri sendiri.

“Papa,” suara Huntara tiba-tiba memecah lamunanku.

Aku mendongak. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja kotak kotak dengan lengan digulung sampai siku. Wajahnya serius, tapi di sudut bibirnya ada senyum khas yang membuatku sulit marah.

“Ada apa, Nak?” tanyaku pelan.

Dia melangkah ke arahku, membawa segelas air putih. “Papa belum minum air dari tadi, kan? Kopi dingin terus diminum, lambung bisa protes.”

Aku terkekeh kecil. “Kamu ini, seperti dokter saja.”

Dia duduk di kursi sebelahku, menatap langit sore yang mulai memudar. Suara burung gereja terdengar samar di kejauhan. Lalu tanpa aba-aba, ia berkata pelan tapi tegas:

“Papa… jangan seperti keledai yang mengulang kesalahan yang sama.”

Aku hampir tersedak kopi.

Bayangkan, anak sendiri menasihati ayahnya pakai peribahasa klasik!

Aku memandangnya dengan wajah bingung setengah geli. “Heh, kamu ngomong apa, Nak? Keledai?”

Dia hanya tersenyum simpul. “Iya, Pa. Keledai itu hewan pintar, tapi kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali, itu kebodohan. Jangan sampai papa seperti itu.”

Aku terdiam sejenak, lalu menaruh cangkir. Dalam hati, kalimatnya seperti petir kecil tak menyambar keras, tapi menyalakan sesuatu di dalam dada.

“Apa maksudmu?” tanyaku akhirnya.

“Papa tahu maksudku,” katanya lembut, menatapku lurus. “Papa harus hati-hati sama perempuan. Baik yang papa kenal di dunia nyata, maupun dunia maya. Sekarang ini, orang bisa berpura-pura jadi siapa saja.” Aku sering baca perempuan- perempuan yang komentar di facebook papa, semuanya tidak tulus dan hanya karena harta.

Aku menatap ke arah jalan kecil di depan rumah. Daun jambu berguguran perlahan, seperti waktu yang tak bisa ditahan.

“Papa kan sudah pernah jatuh,” lanjutnya lagi. “Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Luka lama belum sembuh, jangan papa buka lagi.”

Aku tidak menjawab. Tapi dalam hatiku, aku tahu dia benar.

Kupandangi wajahnya mata yang mirip ibunya, bibir yang tegas tapi lembut, dan cara bicaranya yang selalu menenangkan. Dalam dirinya ada campuran logika dan cinta yang menakjubkan.

Aku pernah membaca bahwa anak laki-laki akan tumbuh menyerupai ibunya dalam kelembutan dan ayahnya dalam keras kepala. Kalau benar begitu, maka Huntara adalah versi terbaik dari kami berdua.

“Papa tahu nggak,” katanya tiba-tiba, “murid-muridku sering kubilang, kesalahan itu bukan dosa. Tapi kalau diulang, itu kebodohan.”

Aku tertawa kecil. “Kamu ngomong sama papa seperti lagi ngajar murid, ya.”

Dia ikut tertawa, tapi matanya tetap serius. “Ya, soalnya kadang papa juga keras kepala kayak murid bandel.”

Aku pura-pura cemberut. “Kamu tega ngomong gitu ke papa.”

“Bukan tega, Pa,” katanya lembut. “Aku cuma nggak mau papa terluka lagi.”

Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat.

Aku menatapnya lama, mencoba menahan air mata yang nyaris jatuh. Dalam diam, aku merasa seperti seorang ayah yang justru dididik oleh anaknya sendiri.

Malam itu, setelah Maghrib, kami makan malam bersama. Menu sederhana: ikan goreng, sambal terasi, dan sayur bening. Tapi entah kenapa, terasa lebih nikmat dari makan di restoran mana pun.

Huntara anakku bercerita tentang sekolahnya tentang siswa yang baru belajar jaringan, tentang komputer yang error karena kabel LAN dipasang terbalik, dan tentang rapat guru yang molor karena listrik mati.

Aku mendengarkan sambil tersenyum.

“Papa tahu nggak,” katanya di tengah obrolan, “kadang aku pikir, hidup juga kayak jaringan komputer.”

Aku mengerutkan dahi. “Maksudnya?”

“Kalau koneksi putus, semua sistem terganggu. Tapi kalau kabelnya diperbaiki, semuanya bisa nyambung lagi.” Ia tersenyum, menatapku dalam. “Papa juga begitu. Hidup papa sempat ‘putus koneksi’. Tapi sekarang waktunya memperbaiki kabelnya pelan-pelan.”

Aku terdiam, kagum sekaligus haru. Anak ini memang luar biasa.

Kupikir aku yang akan mengajarinya tentang kehidupan, tapi ternyata dialah yang mengajarkan aku cara bertahan.

Malam semakin larut. Setelah makan, kami duduk lagi di teras. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma angin laut ketang. Lampu teras temaram, cukup untuk menerangi wajah anakku yang tampak tenang.

“Papa,” katanya pelan, “hanya orang bodoh yang mau melakukan kesalahan dua kali. Jadi, tolong, jangan sampai papa jadi bahan studi kasus untuk murid-muridku, ya.”

Aku spontan tertawa keras.

“Baiklah, Pak Guru,” jawabku sambil menepuk bahunya. “Mulai sekarang papa janji, papa bukan keledai. Papa akan jadi kuda kuat, gagah, tapi tetap romantis.”

Huntara tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. “Romantis boleh, Pa,” katanya sambil menahan tawa, “asal jangan bodoh lagi.”

Kami tertawa bersama.

Di antara tawa itu, aku merasakan sesuatu yang lama hilang kedamaian. Bukan karena aku sudah melupakan masa lalu, tapi karena akhirnya aku belajar berdamai dengannya.

Aku menatap bintang di langit. Ada satu bintang yang paling terang di antara yang lain. Dalam hati, aku tahu, itu milik Mira.

“Lihat, Nak,” kataku pelan sambil menunjuk langit, “bintang itu, kayak mamamu.”

Dia ikut menatap. “Iya, Pa. Mungkin mama lagi senyum lihat kita di bawah sini.”

Aku mengangguk pelan. Air mata menetes tanpa izin, tapi kali ini rasanya tidak menyakitkan.

“Aku janji, Nak,” kataku lirih, “papa nggak akan jadi keledai lagi. papa nggak akan jatuh di lubang yang sama. papa cuma ingin jadi ayah yang lebih baik.”

Huntara tersenyum, menepuk bahuku. “Itu aja sudah cukup, Pa. Kadang yang dibutuhkan dunia ini bukan laki-laki sempurna, tapi laki-laki yang mau belajar dari kesalahan.”

Aku memejamkan mata, menikmati setiap kata.

Di antara tawa kami yang sederhana malam itu, aku sadar: cinta sejati bukan tentang mencari pengganti, tapi menghargai yang tersisa.

Cinta sejati adalah saat anak yang lahir dari cinta lama, tumbuh menjadi pengingat dan penjaga.

Dan cinta itu kini duduk di sampingku seorang guru muda yang mengajarkan logika pada muridnya, tapi cinta pada ayahnya.

Aku menatapnya dengan bangga. “Terima kasih, Nak.”

Dia menoleh, tersenyum. “Untuk apa, Pa?”

“Untuk tetap jadi alasan papa belajar jadi manusia yang lebih baik.”

Malam itu, di bawah cahaya bintang dan secangkir kopi yang sudah dingin, aku tahu aku memang pernah bodoh, tapi tidak lagi. Karena kini aku punya alasan untuk berubah dan alasanku bernama Huntara.